ETO Markets 交易平台:为何中国降准比降息更有效?背后逻辑揭晓

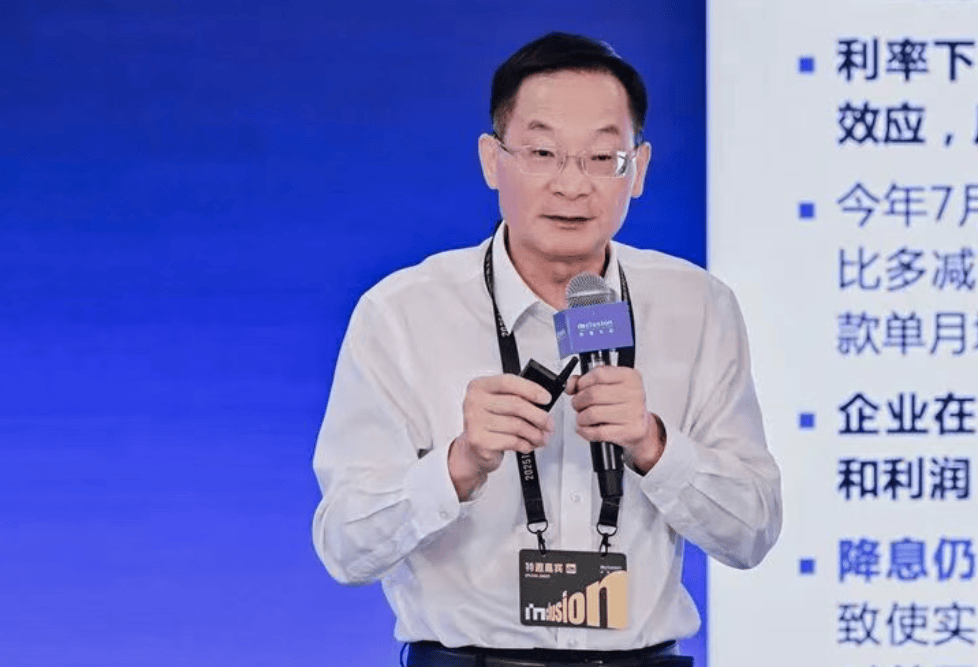

9月12日,在上海举行的“外滩大会·见解论坛”上,中欧国际工商学院教授、中欧陆家嘴国际金融研究院高级学术顾问、中国首席经济学家论坛研究院院长盛松成 分享了对中国当前货币政策的深度思考。他明确提出:在当前经济环境下,中国应当以降准为主,而不是大幅降息。

中国与发达国家的金融结构不同。在中国,银行业占比高达89.7%,是资金支持实体经济的主要渠道;而在美国,银行业只占42%,资本市场和保险业占比较高,更依赖直接融资。这意味着,中国经济高度依赖银行体系的稳定。

目前商业银行的净息差 已降至 1.42%的历史新低,远低于十多年前的3%—4%。如果通过大幅降息来释放流动性,势必进一步压缩银行盈利,削弱其支持实体经济的能力。因此,中国选择以降准为主:自2016年以来,降准已实施23次,而政策利率调整仅14次。

降准不仅能释放资金,还能与财政政策形成良性互动。数据显示,商业银行持有约68%的国债,约75%的地方政府债。降准后,商业银行的可用资金增加,更有能力购买国债和地方债,进而支持积极的财政政策。尤其在当前金融机构超储率偏低 的情况下,降准对于补充市场流动性格外有效。

盛松成同时指出,中国并非没有降息空间。目前物价水平较低,实际利率偏高;人民币汇率近期稳定,美国已进入降息周期,为中国提供了外部空间。但他强调,降息的刺激效果有限。利率下降会减少居民存款收益,削弱财富效应,反而不利于消费;而企业在投资决策中更关注风险和利润,小幅利率变动对投资意愿影响不大。

因此,中国不会走“大幅、持续降息”的道路,而是会结合小幅降息 与 结构性货币政策工具来精准调节。近年来,结构性工具不断创新,重点支持小微企业、科技创新、产业升级、绿色发展等领域。截至2024年末,这类工具已占人民币银行总资产的14.2%,作用不可忽视。

盛松成认为,降准更适合中国金融结构,能够在保障银行稳定的同时,为实体经济提供持续支持;降准还能与财政政策形成协同,帮助缓解国债与地方债的资金压力;降息虽有空间,但刺激作用有限,应更多依靠结构性政策来“定向滴灌”。未来,中国货币政策将继续坚持以降准为主、降息为辅的思路,确保金融体系平稳运行,并推动经济实现高质量发展。

评论